ラダー図はシーケンス図のような電気回路図

のように書かれていますが、あれは仮の姿で

シーケンサで実行(動作)するときは

機械語に変換され、プログラム処理の

ルールにのっとり各接点、コイル等は

動作(処理)されます。

(ラダー図については⇒ラダー図とは)

(シーケンス図については⇒シーケンス図とは何か?その見方/読方とは)

(シーケンサについては⇒PLCとは、シーケンサとは何?が83%解消する初心者サイト)

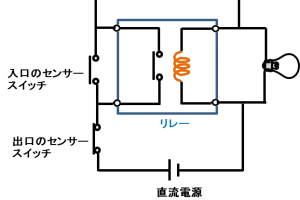

有接点シーケンス制御のように

各部品、接点が並列・バラバラに自由に動作

しません。

(有接点シーケンス制御については⇒リレーシーケンスとは何かを速習したい初心者のためのサイト)

このあたりについては以下のサイトで

まとめていますのでご参考ください。

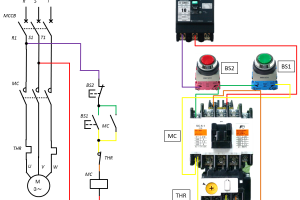

このサイトでは、ラダー図上の接点や

コイルがどういった順番で実行(処理)されて

いくかについて説明します。

順番は左から右へ、上から下へ、

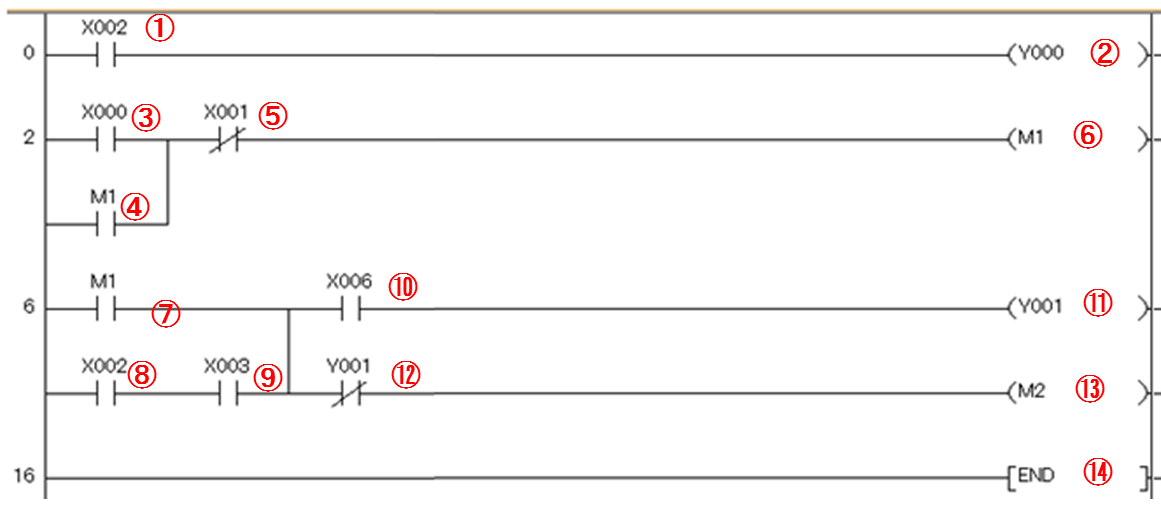

上のラダー図の処理順序は

赤丸番号で書いた順番で処理されて

いきます。

これを見ると順番のルールがわかると

思います。

ラダー図では回路ブロック単位で

左から右、そして上か下の順番で

接点やコイルが処理されています。

まず、①②を考えると

左から右の順番になっています。

そして、上から下ですので

下へ移動します。

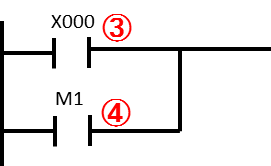

ここではまず この回路ブロックがあります。

ここではまず この回路ブロックがあります。

上から下ですので③④の順番になります。

次に左から右へ移動し⑤⑥の順番になります。

そして上から下へ移動します。

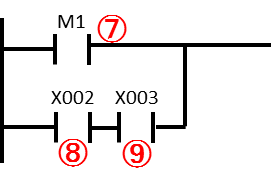

次はこの回路ブロックがあります。

次はこの回路ブロックがあります。

まずは上ではM1のa接点しかありません。

これが⑦になります。

回路ブロック単位で上から下へ

そして左はX2のa接点です。

これが⑧になります。

左から右でX3のa接点です。

これが⑨なります。

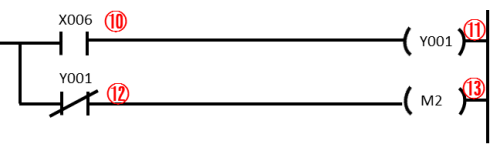

次に左から右へいくと

この回路ブロックがあります。

左から右、上から下なので

この順番になります。

まとめ

シーケンサのプログラムに関わると

GXWorks2などのソフトを使うだけではなく

紙面上でラダー図の動作を考えることも

あります。

(GXWorks2については⇒GXWorks2でラダー図を作成する方法とは)

故障対応などでは、現場にプリントアウトした

ラダー図しかない場合もあります。

その時、処理順番も考えながらラダー図を

見ていかなけばいけないこともあるので

処理順番を覚えておくと役に立つ場面も

多いはずです。

GXWorks2では、作成したラダー図を

右のようにリストプログラムに直したファイルを

作成する機能もあるので、リストプログラムを

見て動作順番を知ることもできます。

今は便利になっていますが、昔は

紙で作成したラダー図を自分で

リストプログラムに直して専用機器を

つかってシーケンサに書き込んで

いたようです。

ちなみにラダー図をリストプログラムに

変換することをコーディングといいます。

GXWorks2でラダー図をリストプログラムに

直したファイルの作成の仕方については

以下のサイトを参照ください。

当方では、実習キット付の

シーケンサ入門教材も扱っております。

39題の実習課題があり、

ここで解説したGXWorks2を

使ってラダー図を作成して

シーケンサを実際に動作させて

学習していきます。

初心者でも自宅で独学できるよう

(学習サポートもあります)

つくっています。

興味がありましたら、以下を

クリックして、内容をご確認ください。

コメントを残す