PLC,シーケンサのプログラムはラダー図で

作成されることが多いです。

この回では、その基本となるラダー図や

知っておくと便利なラダー図を

いくつか紹介していきます。

これらを組みあわせたり

うまく応用して用途にあったラダー図を

作成していってください。

PLC,シーケンサについて、分からない場合は以下を参考ください

⇒PLCとは、シーケンサとは

ラダー図について、分からない場合は以下を参考ください

⇒ラダー図とは

※補足:「PLC回路」という言葉は、PLC本体の制御プログラム(ラダー図)だけを指す場合と、外部の入出力機器や配線を含む全体の制御回路を指す場合があります。

本ページでは、PLC内部のプログラム=ラダー図を中心に、制御の基本構成を紹介しています。

現場で頻出する3つの重要基本回路

ここまでのAND/ORなどの要素回路に加えて、実務で必ず押さえたい

「自己保持」「インターロック」「フリッカー」をまとめます。

いずれもPLC回路(ラダー回路/シーケンス回路)の読解で頻出し、plc 回路図の理解を深める近道です。

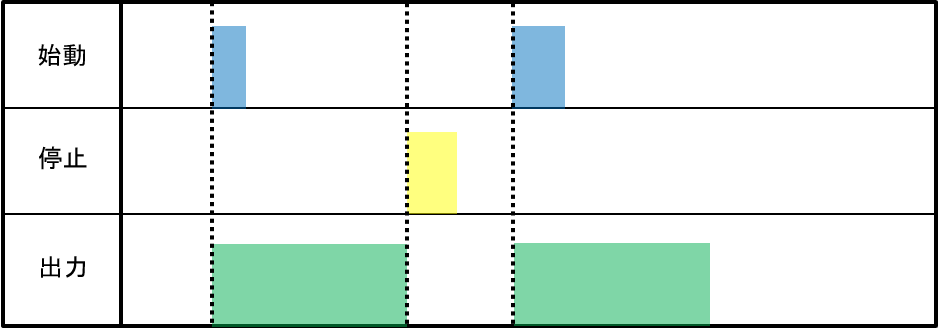

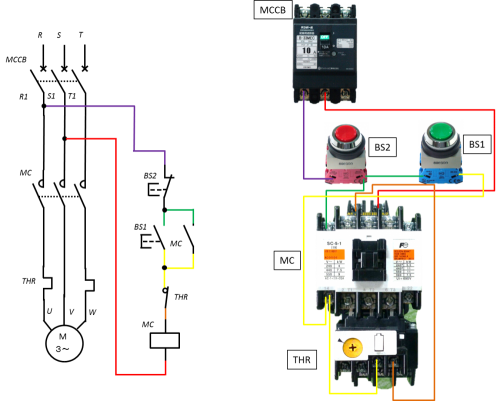

1. 自己保持回路(いったんONしたらONを維持する)

自己保持は、起動スイッチで一度ONすると、その出力自身の接点でON状態を維持するPLC基本回路です。(かなり重要な回路です)

例)モーターの連続運転、ラインの運転状態保持、一時的な電圧変動でも停止しないようにする等。

自己保持は「入れる経路」と「切る経路」の両輪

自己保持は、入れる(起動+保持)と切る(停止・非常停止・安全条件)がセットで成立します。

とくに停止・非常停止・安全条件が「自己保持が成立する経路」にも確実に効くようにしておかないと、止まらない状態を作ってしまいます。

さらに、非常停止は安全リレーで接触器の電源を物理的に遮断し、PLC側でも出力をOFFにする二重化が基本です。

初期状態の誤り(初期スキャンで勝手にONになる)とは?

電源を入れた直後(PLCが最初の1周を走るタイミング)に、押していないのに自己保持が成立してしまい、勝手に動き出すことです。

例)復電時に出力が保持型のままONで再開したり、最初からセンサーがONで起動の条件がそろっている場合です。

よくある原因

- 停電後も状態が保持される内部リレーや出力(例:保持型M接点、EEPROM領域など)で、復電後もONのまま(保持接点が即成立 → 勝手に起動)。

- 初期化(強制OFF)が無いため、初期スキャンで条件が全部“真”。

- 起動許可(非常停止解除・安全扉閉・原点完了など)が直列に入っていない。

対策(安全側に倒す)

- PLCが電源ONになった直後のタイミング(初期スキャン)だけONになる専用の信号(初期化ビット)を使って、

出力や内部リレーをOFFに初期化することで、「勝手に自己保持が入る」現象を防ぎます。

(例:「復電時は出力を一旦OFFにする」ような処理) - 保持は原則非保持型。自己保持やSET命令などでONにした出力を「確実に止めたい」なら、

停止ボタン・非常停止・安全扉・アラーム解除など、すべての“止める条件”をリセット用の命令に入れておく必要があります。

そうしないと、いざという時に出力が止まらず、事故や誤動作につながるおそれがあります。。 - 出力をONにする前に、装置の準備がすべて整っていること(起動許可)を確認する条件を、ラダー図の中で一つずつすべて直列(AND条件)でつなぎます。

たとえば次のような状態をチェックします:- 非常停止が解除されている

- 安全扉が閉じている

- エア圧が規定値まで立ち上がっている

- 作業者が「復帰」ボタンを押して意図的に動かそうとしている

これらすべての条件がそろっていないと、PLCの出力(Q)はONにならないようにするのが、安全設計の基本です。

- ハード遮断(非常停止の基本)

非常停止は、プログラムだけに頼らず、電気的に力(エネルギー)を断つのが基本です。具体的には次の二段構えにします。

- 安全リレーで物理的に遮断

非常停止ボタンが押されると、安全リレーの安全接点が開き、接触器(コンタクタ)のコイル電源を切ります。

これにより、モーターや電磁弁などの動力側が物理的にOFFになり、プログラムが誤動作しても動きません。 - PLC側でも必ず出力をOFF

安全リレーの状態をPLC入力で監視し、非常停止中はPLCの出力(Q)も全てOFFにします。

物理遮断+PLC出力OFFの二重化で、止まらない事故を防ぎます。 - 復帰は「確認してから手動で」

非常停止を戻した後も、いきなり再始動しないよう、復帰(リセット)ボタンや起動許可条件が整ってから動作を許可します。

用語のミニ解説

- 安全リレー:非常停止などの安全信号を二重系で監視し、異常時に安全接点を開いて動力を切る装置。

- 接触器(コンタクタ):モーター等の電源を入切するスイッチ。コイルに電気を入れると主接点が閉じて通電。

- ハード遮断:リレーや接触器で電気を物理的に遮断すること。プログラム停止(ソフト停止)より確実。

[非常停止ボタン]====(安全リレー IN)====(安全リレー OUT 開)====X→ [接触器コイル] → 動力OFF │ └─→ [PLC入力] → PLCは全出力QをOFF(ソフト側も停止) # 戻すとき:安全確認 → 復帰ボタン → 起動許可が揃ってからのみ再始動ポイント: PLCプログラムだけで止めようとすると、コイル溶着・プログラム不具合・通信遅延などで止まらない可能性があります。

必ずハード遮断を第一に、PLC側OFFを第二にする二重の安全設計が基本です。 - 安全リレーで物理的に遮断

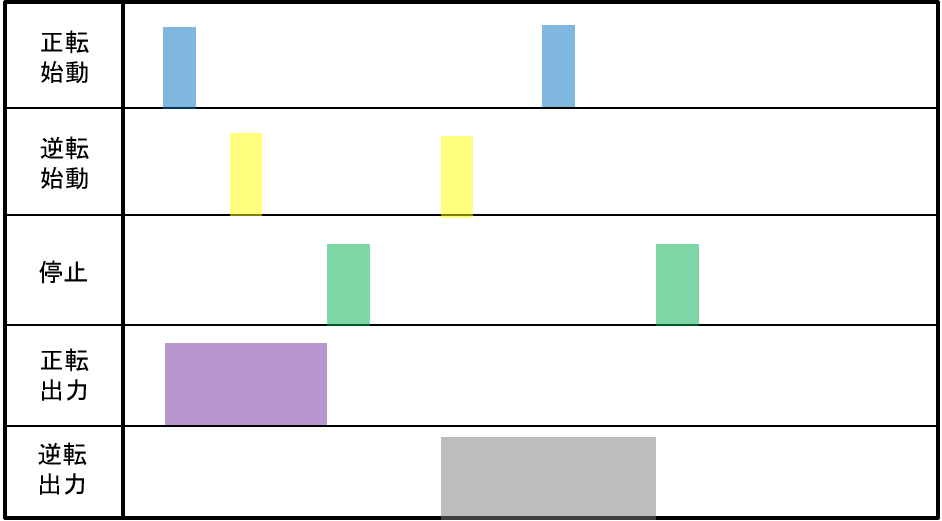

2. インターロック回路(同時ONを防ぐ安全のための回路)

インターロックは、互いに同時ONにしてはいけない二つの出力(例:モーターの正転/逆転)が同時に入らないようにする制御です。

PLCだけでなく機械的インターロック(接触器の物理ロック)を併用するのが現場の定石です。

設計のポイント

- 優先側の決定:どちらを先にONしたら優先するか(例:先に入った側を優先、停止を挟んで切替)。

- 安全側設計:非常停止時は双方OFF。復帰時の誤同時ON防止のステップを入れる。

- 二重化:ソフト(PLC回路)+ハード(機械的インターロック)で安全性を高める。

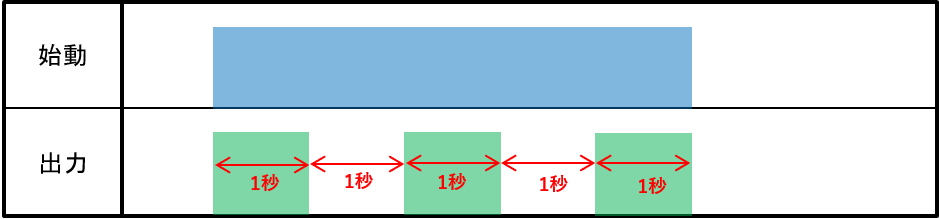

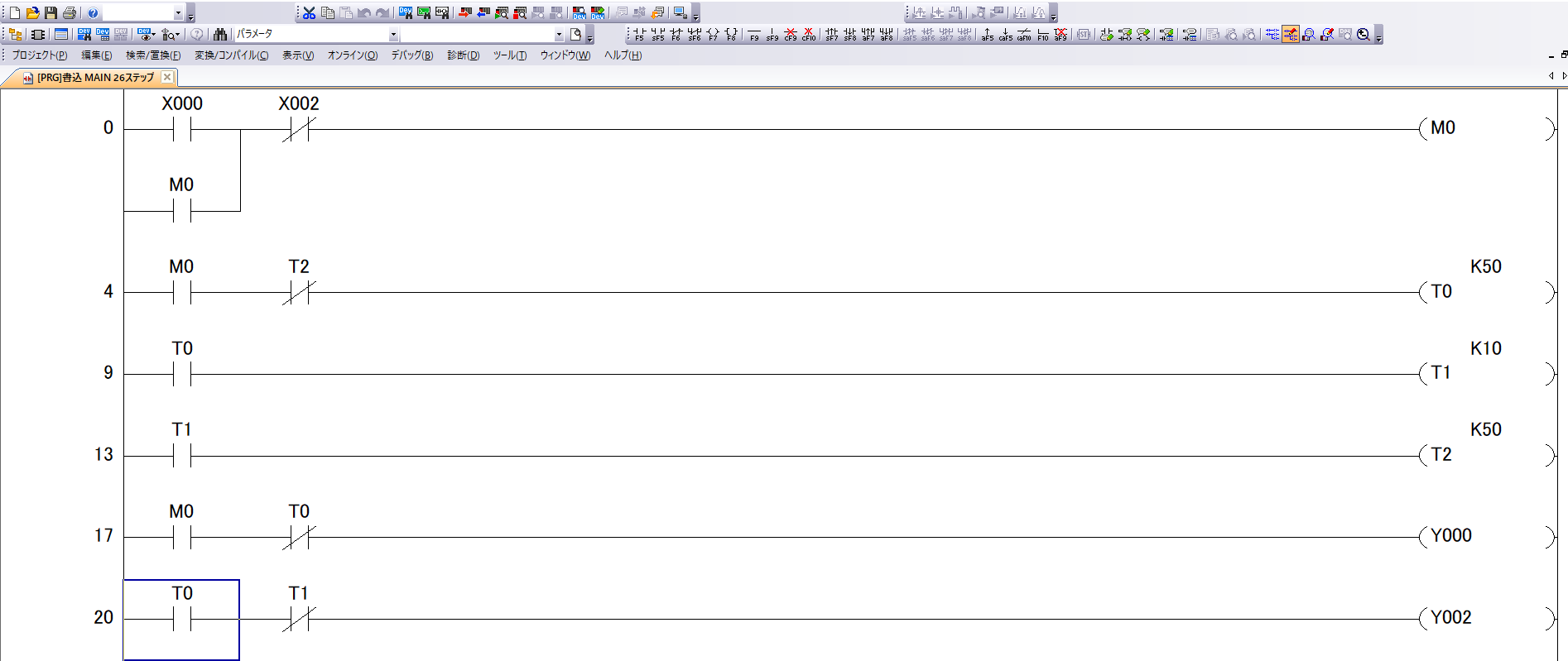

3. フリッカー回路(ランプの点滅に使われるタイマー応用回路)

フリッカー(フラッシャ)は、ON/OFFを繰り返す点滅パターンを作るPLC回路です。

例)異常発生時の警告灯、段取り呼び出し灯、注意喚起表示など。

フリッカーの初期状態の決め方(最初は点灯?消灯?)

点滅を開始する瞬間に、ONから始めるか/OFFから始めるかを決めておくと、見え方が安定します。

例:警報灯ならON開始で即目立たせる、通常表示ならOFF開始で落ち着いて始める、など。

※補足:この「初期状態の決定」が特に重要になるのは、普段は連続点灯しているランプを、必要時だけ点滅にも使うときです。

フリッカー専用ランプであれば、初期状態が消灯(OFF開始)でも特に問題はありません。

- ON開始:有効になった瞬間に点灯→消灯→…(注意喚起を素早く示したいとき)

- OFF開始:有効になった瞬間は消灯→次に点灯→…(起動直後のチラつきを抑えたいとき)

- 実装のコツ(最初の見え方をはっきり決める)

ここでいう 点滅許可(Enable/略して EN)は、「このランプを今、点滅させてよい」という合図です。

点滅許可が OFF → ON になった「その瞬間(最初の1回だけ)」に、最初の状態を決めます。- 初期化の考え方

点滅の内部フラグ(ここでは 点滅状態フラグ と呼びます。0=消灯、1=点灯)を、

点滅許可がONになった瞬間に初期値へセットします。

例:OFFから始めたい → フラグ=0、ONから始めたい → フラグ=1。 - 1タイマ方式のイメージ

「一定時間ごとに点滅状態フラグを反転」するだけのシンプル構成です。

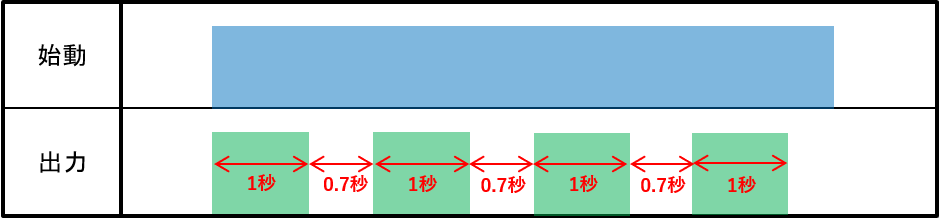

まず 初期値(0か1) を入れてから、1秒ごと等で0→1→0→…と交互に切り替えます。 - 2タイマ方式のイメージ

ON時間用タイマ と OFF時間用タイマ を使い分けます。

点滅許可がONになったら、どちらのタイマを先に動かすかで開始状態が決まります。

例:ONから始めたい → 先に「ON時間用タイマ」をスタート。

OFFから始めたい → 先に「OFF時間用タイマ」をスタート。

用語ミニ解説(必要な人だけ開いてください)

- 点滅許可(EN):非常停止が解除/安全扉が閉/アラームあり…など、点滅してよい条件がそろった合図。

- 点滅状態フラグ:内部のON/OFFを覚える旗。0=消灯、1=点灯。最初にどちらから始めるかをここで決めます。

- 立ち上がり:信号がOFFからONに変わる瞬間。この瞬間だけ初期化するのがコツです。

- 初期化の考え方

自己保持と組み合わせるときの注意(止める経路が命)

点滅(フリッカー)を自己保持と一緒に使うときは、停止・非常停止・安全条件などの解除条件がフリッカーの有効(EN)まで必ず届くようにします。

解除条件が届かないと、点滅が止まらない/消えない状態を作りやすくなります。

- 点滅が許可される条件(フリッカーの有効条件)は、「自己保持が成立している」だけでは不十分です。

停止ボタンが押されていない、非常停止が解除されている、安全扉が閉まっているなど、動作を許可できる状態すべてが揃って初めて、点滅をONにすべきです。これらの条件をすべて「AND(かつ)」で組み合わせることで、1つでもNGな条件があれば点滅しない=安全側に倒れる設計になります。

例(考え方):

- アラームが記憶されている(自己保持中)

- 停止ボタンは押されていない(=動作許可)

- 非常停止ボタンは解除されている(=安全)

- 安全扉が閉まっている

このような条件がすべて満たされたときだけ、PLCが「点滅してもよい」と判断して、フリッカー処理を動かすようにします。

補足:技術的な記述としてはこうなります

Enable(点滅許可) = 自己保持信号 AND 停止ボタンNC AND 非常停止NC AND 安全扉NC ※NC(Normally Closed)とは:OFFになる=ボタンが押された、扉が開いた、などの異常時の状態 - RST(解除):停止・非常停止・アラーム復帰など全解除条件でラッチとタイマを同時にリセット。

- 初期化(点滅のスタート状態を決める)

点滅を始めるとき、最初の状態が 点灯から始まるか(ON開始)、消灯から始まるか(OFF開始) によって、見た目の印象やタイミングが変わってきます。

そのため、電源が入った直後や、点滅機能が有効になったタイミングで、あらかじめ「今回はどちらから始めるか」をPLCの内部信号で決めておくと安心です。

たとえば「最初は消灯(OFF)から始めたい」場合は、点滅用のフラグ(BLINK)を

0に初期化しておきます。

逆に「すぐ点灯(ON)から始めたい」なら、1にします。用語補足

- 初期化:PLCが起動したり、機能が有効になったときに、内部の状態(フラグなど)を決められた値にセットすること。

- 点滅フラグ(BLINK):点滅ON/OFFの切り替えに使う内部信号。

0=消灯、1=点灯など。

基本回路から、複雑な実務回路の『読解』へ

現場のラダー図は、ここで紹介した基本回路の組み合わせでできています。

「書ける」だけでなく、他人が書いた複雑なPLC回路図を“読める”ことがプロの証。

これらの基本を土台に、現場で通用する読解スキルを体系的に学ぶなら、下記をご覧ください。

よくある質問

- Q. PLCの自己保持回路とは何ですか?

- A. 起動でONした出力を、自身の接点で保持する回路です。停止や非常停止などの解除条件を正しく設計するのがポイントです。

- Q. インターロック回路は何のために使いますか?

- A. 同時ONが危険・不具合になる機器(例:モーター正逆、ダブルソレノイド)を同時に動かさないためです。PLCだけでなく機械的インターロック併用が推奨です。

- Q. フリッカー回路(点滅)はどう作りますか?

- A. タイマーでON/OFFの周期を作ります。1タイマ方式は簡単、2タイマ方式はON時間/OFF時間を独立に調整できます。

兼用ランプで点滅させる場合は、最初をONから始めるか/OFFから始めるかを決めると見え方が安定します。

コメントを残す